你正在為癌後運動找方法嗎?

我們都知道運動很重要,也越來越多癌症患者與康復者重視生活品質,願意配合醫師建議開始運動。

但多數人對運動的認識只停留在公園散步、跑步、游泳。這些運動都很好,但對於癌友可能面臨的後遺症(像是婦癌患者的骨質疏鬆、淋巴水腫)幫助有限。

這時我們可能會想找健身教練,但並非每位教練都了解罹癌後的身體限制與需求,甚至有些教練會因為狀況特殊拒絕接案。

這時,我們就需要癌症訓練教練,專門協助癌友安全運動、重建體能。

本文將帶你認識癌症訓練教練的角色、專業資格與挑選建議,協助你找到真正適合的運動支持者。

什麼是「癌症訓練教練」?癌友運動的陪伴者

癌症訓練教練的角色與使命

除了帶領癌友們運動,癌症訓練教練必須將運動科學、癌後限制與每位癌友的需求結合。

我們會透過有科學依據的訓練,讓癌友了解,運動並不可怕,反而能幫助我們一步步找回力量,更有能力掌控我們的生活。

癌症訓練教練不單架起癌症運動與醫療間的橋樑,也是癌友康復旅途上的夥伴。

為什麼癌友需要專門的癌症訓練教練?

正因為身體跟以前不一樣,甚至失去某些器官,我們更需要專業人士帶我們安全重建身體與生活。

癌症訓練教練受過專業訓練,理解不同癌別和治療方式對身體的影響。

例如:

- 有裝置人工血管的癌友,需要避開什麼動作?(點我看《裝人工血管可以運動嗎?》)

- 有淋巴水腫的乳癌患者,該怎麼運動減少水腫程度?(點我看《乳癌淋巴水腫全攻略》)

這些都是癌症訓練教練帶領癌友運動時須謹慎評估的事。

癌症訓練教練和一般健身教練差在哪? 3 大區別一次看!

差異 1|癌症訓練教練懂的不只運動,還有風險管理

癌症訓練教練在培訓過程中,會深入了解各種癌症治療方式(如化療、放療、手術等),以及這些治療可能帶來的副作用與後遺症,例如疲勞、免疫力低下、淋巴水腫。

例如:化療期間的病友,由於免疫力低下,癌症訓練教練會避免將癌友安排在人多的時段運動,以降低感染風險。

這類風險評估,正是癌症訓練教練與一般健身教練在實務上很大的不同。

差異 2|以「功能恢復」為首要目標

不論是手術、化學療法、放射線療法等,皆對身體造成一定破壞。

我們可能因此覺得身體無力、胸悶、肩膀很卡、很緊、淋巴水腫等等,這些都能透過適當的訓練計畫,逐步改善。

多數人尋找健身教練常為體態雕塑,但癌症訓練教練是幫助你恢復身體功能,再逐步強化,擁有一副好用的身體,也預防後遺症悄悄惡化。

差異 3|配合癌症治療,調整運動內容

除了恢復身體功能,癌症訓練教練也須配合治療來設計訓練計畫。

還在治療期間的癌友,癌症訓練教練必須知道治療日期、每一次的血液檢查,還有癌友的身體狀態來調整運動內容。

此外,我們也不會要求還在治療期間的病人一定要進步,而是以量力而為、安全為最大準則。

癌症訓練教練如何透過運動幫助癌友? 7 種訓練預防治療後遺症

種類 1|核心訓練

胃腸癌、婦癌的手術部位以「腹部」為主。

腹部肌肉一旦遭受破壞,維持身體穩定與姿勢的能力可能受影響,後續帶來的問題包括肩頸痠痛、腰痠背痛、膝蓋不適、漏尿。

但這並非不可逆,核心訓練是需要感覺肚子出力的運動,例如棒式,可以幫助我們維持良好姿勢。

種類 2|肌力訓練 / 阻力訓練 / 重量訓練

肌力訓練就是「拿重物運動」,這類運動對於建立肌肉量與骨質非常有幫助。

以下 3 種狀況最需要肌力訓練:

- 乳癌患者服用的部分藥物會造成骨質疏鬆、關節疼痛。

- 婦癌患者切除卵巢提早進入更年期,也會面臨骨質疏鬆或骨關節問題。

- 長期臥床的病人,會因為身體用進廢退,導致肌肉量流失,罹患肌少症。

以上狀況都可以藉由阻力訓練提早預防。

我們也能透過肌力訓練,增強肌力,預防身體無力造成的姿勢不良。

種類 3|有氧運動

有氧運動可以簡單想像成「會喘的運動」,跑步就是常見的有氧運動。

有氧運動能促進心肺功能,提升體力與耐力,對因為治療或疾病感到疲憊的癌友來說,是最能幫助減輕疲勞的方法。

有氧運動還能幫助腦內啡分泌,幫助改善心情,減輕焦慮與憂鬱。

在運動的規劃中,會建議從快走為基礎,再逐步進展至飛輪、慢跑,這些有氧運動容易依個人狀況調整節奏,適合剛開始運動的癌友。

增強式、藥球、反應、敏捷訓練

這些運動偏「進階訓練」,通常會在身體狀況穩定、熟悉肌力訓練動作,與基礎體能建立之後,才逐步帶入。

它們有各自的目標,但彼此能相輔相成,共同提升身體素質。

種類 4|增強式訓練:在最短時間內發揮最大力量的訓練

- 目的: 刺激骨質,訓練肌腱、韌帶。

- 常見例子: 跳箱。

種類 5| 藥球:針對有重量的球,進行拋、接、旋轉等動作

- 目的: 訓練核心、爆發力、全身力量,以及發洩情緒、提升樂趣。

- 常見例子: 藥球前推。

種類 6|反應:對外界刺激做出快速回應的能力

- 目的: 提升不可預測環境下的表現(如跌倒時立即穩住身體)。

- 訓練方式:

- 視覺反應: 接網球。

- 聽覺反應: 聽到拍手聲立即動作。

種類 7| 敏捷:在移動中,能改變方向,還有加速或減速的能力

- 目的:加強協調、平衡感和身體控制。

- 常見例子:

- 繩梯 :在格子中移動腳步。

帶癌友運動有哪些常見困難?3 個癌症訓練教練警惕在心的關鍵

關鍵 1|癌症族群的身體限制

癌友在運動時常會面臨身體的多重限制,這些限制多與治療方式、手術部位及後遺症相關,若未被妥善考量,可能影響運動安全與成效。

例如:

- 乳癌患者常見術後淋巴水腫、手舉不起來、肩膀卡。

- 婦癌患者則因為摘除淋巴結,出現下肢水腫,有些人在運動時甚至會漏尿,需要特別強化骨盆底肌與核心。

- 大腸或直腸癌患者若有人工造口,建議穿戴束腹,同時也應避免腹壓過大的動作,導致身體不適。

- 有些患者因化療需裝設人工血管,上肢活動也可能受到限制。

這些細節在運動安排上都是極為重要的考量。癌症訓練教練必須立即判斷哪些動作該調整、哪些風險需避免,才能讓癌友穩定進步。

關鍵 2|不同治療階段的運動安排

不同治療階段,身體狀態差異極大,因此運動目標與安排方式也會不同,不能套用公式。

- 對於治療前的癌友,首要目標是提升肌肉量與體能基礎,為接下來的治療做準備。

研究指出,體能狀況較好的人在治療過程的恢復速度較快。

- 正在接受治療的癌友,我們必須密切掌握治療進度,例如:化療時間、每次的血液檢查結果,以及當下的身體狀況(如疲勞度、情緒),來調整訓練內容。

這個階段的訓練,不應只以「有沒有流汗」、「有沒有加重」來評估成效,而是要看是否能穩定維持身體功能,不惡化身體狀況。

- 完成治療的癌友,體能會隨著運動逐漸恢復,但仍需評估是否存在治療後遺症,像是乳癌與婦癌患者常見的提早更年期與骨質疏鬆風險。

關鍵 3|心理支持

在經歷過身心重大轉變,我們時常會懷疑:

「我真的可以運動嗎?」

「我做得到嗎?」

「會不會很難?」

這時,教練就像陪伴者,聆聽並尊重,偶爾我會在課程設計幾個「稍有挑戰,但可以做得到」的小遊戲,讓學生有成就感。

若教練本身也是癌友,則能提供學生更多的信心支持,因為我們都是這樣走過來的。

癌症訓練教練必備的 3 張證照,讓運動更安心

證照 1|健身教練證照、肌力體能教練證照等

首要條件是取得可以在臺灣合法教授運動的教練證照。

例如:

- 中華民國健身 C 級證照

- 美國運動委員會私人教練認證 (ACE CPT)

- 美國國家肌力體能協會肌力體能訓練專家 (NSCA CSCS)

證照 2|CPR + AED

教練需具備基本急救知識與應變能力,尤其面對癌友。

臺灣有中華民國紅十字會舉辦的 CPR(心肺復甦術)與 AED(自動體外心臟電擊去顫器)課程。

通過考試後可獲得認證,但須注意此證照有效期限為三年,需定期更新,以確保證照有效並與最新的急救知識接軌。

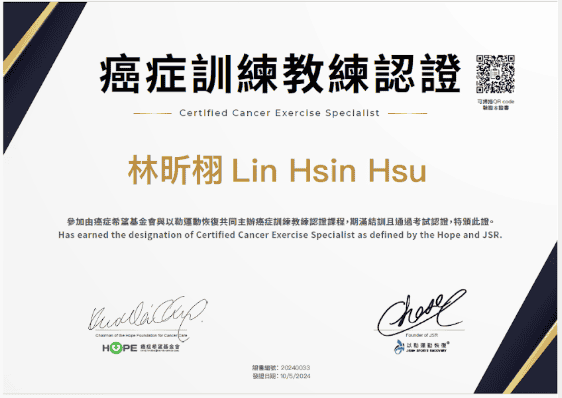

證照 3|癌症訓練教練證照

由癌症希望基金會、以勒運動恢復、運釀共同推出的訓練課程。

除了課程訓練,也必須有 100 小時的教學時數才能續證。

這是目前臺灣癌症訓練教練持證的主要管道。

備註:癌症體適能訓練機構 (Cancer Exercise Training Institute)

美國癌症訓練機構,為全世界所有機構中訓練出最多癌症運動專家的權威機構。

官方資源非常多,常有線上教學案例分享。

臺灣有代理研習課,但須自行考取證照。

如何找到適合你的癌症訓練教練?一張表格帶你篩選運動好幫手!

| 類別 | 項目內容 |

| 一、專業資格 | □ 是否有癌症運動相關證照? |

| 二、實務經驗 | □ 是否帶過癌症族群運動? □ 是否了解你的運動禁忌、紅旗現象? |

| 三、溝通與回應 | □ 是否主動了解你的病史與不適的地方? □ 是否仔細說明每個動作目的? □ 當你表達不適,是否願意傾聽、調整課表? |

有勾選三項以上,可繼續合作。

若「不願意傾聽、不調整課表」,請謹慎思考後續合作。

如有需求,歡迎參考「癌症訓練教練資料庫」。

走回日常生活,要靠正確的方法與專人陪伴

對癌友來說,運動不是一件簡單的事。

然而每個動作的完成,都代表身體正在恢復、生活逐漸找回節奏。這條路上,比努力更重要的,是正確的方法與專業陪伴。

專業的癌症訓練教練,協助你透過運動理解身體的潛能,在安全範圍內建立體力與信心。

你不需要像無頭蒼蠅,只能看影片運動,卻搞得身體不舒服,也不會只做對身體無效的運動。透過專業,你絕對可以找到適合的方式,讓自己恢復健康。

願每位癌友都能找到合適的教練,陪你一步步練回身體,也練回生活的力量。

參考資料

參考資料 1:Milne, H. M., Wallman, K. E., Gordon, S., & Courneya, K. S. (2008). Effects of a combined aerobic and resistance exercise program in breast cancer survivors: a randomized controlled trial. Breast cancer research and treatment, 108(2), 279–288. https://doi.org/10.1007/s10549-007-9602-z

參考資料 2:Patel, A. V., Friedenreich, C. M., Moore, S. C., Hayes, S. C., Silver, J. K., Campbell, K. L., Winters-Stone, K., Gerber, L. H., George, S. M., Fulton, J. E., Denlinger, C., Morris, G. S., Hue, T., Schmitz, K. H., & Matthews, C. E. (2019). American College of Sports Medicine Roundtable Report on Physical Activity, Sedentary Behavior, and Cancer Prevention and Control. Medicine and science in sports and exercise, 51(11), 2391–2402. https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000002117

參考資料 3:Lian, Y., Sandhu, S., Asefa, Y., & Gupta, A. (2024). The Effect of Exercise on Reducing Lymphedema Severity in Breast Cancer Survivors. Cancers, 16(7), 1367. https://doi.org/10.3390/cancers16071367

參考資料 4:Marano, L., Tommasini, E., Missaglia, S. et al. Influence of age and fitness level on β–endorphin response to acute aerobic exercise in healthy men. Sport Sci Health (2025). https://doi.org/10.1007/s11332-025-01367-0